三楼阳台的窗,敞着,时不时飘来一丝桂花甜。10月20日这天,南京降温了,还下着雨,冷飕飕的。记者后悔没有穿秋裤,坐在对面的申赋渔看起来倒挺暖和,脚藏在一双棉拖鞋里,身上裹着一件薄羽绒服,舒服又家常。就在他家的这个阳台上,窝在藤椅里,记者想问,眼前的这个人怎么会关心起全人类的命运来呢。

巴黎,推开世界的门

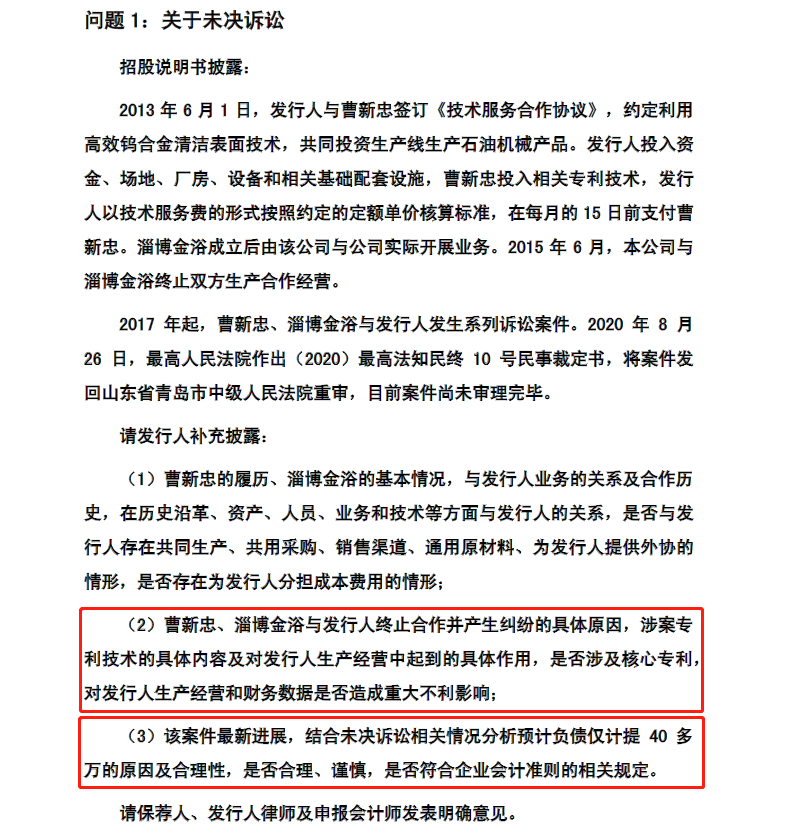

说他关心全人类命运,是因为他刚出了一本新书,《寂静的巴黎》。

2020年3月,巴黎封城了,当时申赋渔就在那儿。在巴黎待了6年,突然封城的大街上,空荡荡的,他被关在巴黎的小公寓里,在巨大的孤独、焦躁和不安中,被迫独处,他开始思考很多平时不会考虑的事儿——生,死,爱。

“在巴黎,浓缩了全世界的人。” 在《寂静的巴黎》中,申赋渔将笔触对准了他在巴黎认识的一个个普通人,有流浪汉、有门卫、有厨师,也有小提琴家、画家,还有农场主,以及政府官员。他们来自十几个不同的国家,有着不同的职业背景,却同在巴黎经历着封城时刻,做出了对人生不同的思考与选择。“我在想世界到底发生了什么?之后又将会如何继续?”

申赋渔给自己这本新书打85分,挺满意的。从巴黎回到南京后,对于一些不太满意的章节,他也曾尝试修改,可是改完之后他发现气息完全不对了,索性放弃了修改。“那是一种不可复制的写作状态,只有在那种极端的环境之下,我才能写出这样一本书。”

有意思的是,这是他在巴黎这么久,写的第一本“他乡”的书。他在巴黎完成《半夏河》、《匠人》,写的是远逝的故乡,故乡的家,故乡的人和他永远眷恋的乡愁。申赋渔曾说,“我在写故乡时,是处在异乡。离得越远,越来越明白是回不去的,反倒有一些细节就会特别地清晰,便被放大。”

申村,梦发芽的地方

《匠人》、《半夏河》、《一个一个人》,申赋渔的“个人史三部曲”,他笔下最常写的就是身边的小人物,他最关注的就是个人命运的写作。其实,他自己的“命运”又何尝不奇妙。

如果时光倒退33年。那时的他,还是一个叛逆的18岁少年,从苏北泰兴申村老家执拗出走,因为没有考上大学,又不甘心务农,揣着一个文学梦,开始流浪。做过木工、搬运工、打字员、图书管理员等,到过无锡、广州、珠海、南京、北京等地谋生。

“因为我一直有文学梦,想当作家,无比坚定。”在小学时,申赋渔就种下了这颗种子。在无锡打工时,他天天到江南大学旁的“江南书屋”读书,老板不仅不嫌他烦,还邀请他来书店打零工,申赋渔就住在库房里。他从那时就写,没人教,全靠自己摸索,写了10年,还没入门。后来,他考上了南京大学中文系作家班,开始接受系统的文学训练。再后来,他做了记者,干了10年后,他才对写作“开窍”,并出版了自己的第一本书《不哭》。

“因为那时候叛逆嘛,18岁离开家,我想我再也不回来了,这个家我不要了。”申赋渔的逃离,有很大一个原因是父亲总是打他。“这么多年过去了,你会跟父母聊聊以前的这些事吗?”记者问。“从来不聊”,他回答得很干脆,他已经在《半夏河》里完成了自我疗愈,已经和自己、和父亲达成了和解。随着自己年纪渐长,父母也已经老了,他感觉到自己被需要,所以他有计划地把在国内待的时间尽量拉长一点,让老人心里面踏实点,少点牵挂。“我节假日一般都回去的,他们有时也来南京,我现在经常打电话叮嘱他们少干点活,缺什么我买好寄过去,前段时间他们肠胃不好,我赶紧买了最好的益生菌寄给他们。哎,我以前哪管这些的。”

雨渐渐大起来,风有点凉,申赋渔起身把窗户关了。

“你刚才不是问我,回头看那个时候怎么看嘛。年轻时,离梦想很近,年长后发现,离梦想其实很远。我觉得,现在再也体会不到那种单纯的快乐了。”申赋渔又把思绪带回了无锡书店的那段时光,那是他最怀念的日子,对未来充满了希望的日子。“当时,无锡日报发表了我的一篇散文,一个小豆腐块,当时的那种兴奋,比现在出版三本书五本书都高兴。”

他描述当时的情景,开心地要溢出来。在向无锡日报投完稿后,他每天都要去江南大学中文系的办公室,翻看报架子,找找自己的文章出来了没,等了一个多月,突然在报纸的右下角看到了自己的文章,来不及细看,他把报纸悄悄带回了库房,“我坐在木板床上,非常认真地一字一句读完了自己的文章,然后,兴奋地跳了起来!真,就跳了起来。”

雅典,未开始的旅程

是的,申赋渔再也体会不到那种单纯的快乐了。不过,旅居法国的日子,也给他带来了一些变化和乐趣,至少,他现在“坐拥”8条围巾。

“有朋友跟我们开玩笑说,无围巾不法国,法国人一年四季都系围巾。”申赋渔此前是从没戴过围巾的,不用说戴围巾,穿衣服都从不考虑搭配的,一双鞋万能搭配,到店里买衣服都是挑靠柜台最近的那件,试一两件就买下了。

但到了法国,他发现衣着得体是对别人的一种尊重,所以也学着讲究一下,鞋子不要永远只穿一双,会用不同的围巾搭配衣服。他还是爱喝中国茶,但也能喝咖啡,分得清法式、意式和美式。还有,他学会了喝葡萄酒,虽然品不出牌子,却能分辨出好坏。

用申赋渔自己的话来说,这些改变和尝试给他带来了一点不同的味道。

南京的书房里,有几幅小画,很随意地摆在地上,这都是申赋渔画着玩的。他说,如果当初有钱的话,他可能去学画画了,“我一直到现在都记得我初中的时候,画了一只大公鸡,惟妙惟肖,被父亲放在家里留了很多年。”所以,对于女儿的教育他也“放手”,女儿已经明确表示不会当作家,她正在法国,沉迷于哲学的魅力之中。

毕竟作家的生活就像他女儿说的,是有些“无聊”的。申赋渔90%的时间用在阅读写作上。

你看,从巴黎回到南京,2021年这段时间在远郊的这个小村子里,他又写了一本乡居笔记,明年春天就出版了,就写这房前的小河、窗外的树、树上的鸟。“《寂静的巴黎》写完之后,突然打开了一个窗口,就有了这第二本,写新冠疫情背景之下,人如何孤独地和自己相处。所有的喧嚣热闹都是暂时的,是表面的,人终究是孤独的。新冠来了,加速了人的孤独的状态。”

申赋渔打算做一个“寂静三部曲”。就在我们采访的阳台的小圆桌上,放着一本书《思想史:从火到弗洛伊德》,这是他最近在读的,就跟第三本有关。“我觉得这个世界是孤独的,我想从哲学的角度关注世界到底发生了什么,未来会怎么样。”申赋渔计划去雅典,去哲学的源头,探索答案。

“一个人都不认识,也不懂当地语言,你去了怎么交流?”采访结束后,不知怎么又聊到了去雅典的话题,申太太加入谈话,很温柔地表达不同的意见。“可以用手势,”申赋渔比划着。并不打算“听劝”,他觉得去到一个全新的陌生世界,颇有一点“探险”的意味。

嗯,他还是有一点叛逆。

【快问快答】

W=王赟

S=申赋渔

W:您觉得自己是个好作家吗?

S:我希望我会是一个好作家。我对好作家的概念是能不能有一个国际视野,能不能站在一个全人类的视角来看待这个世界。我努力去这样做,到巴黎去,就是为了打开自己的视野。我希望有一天能做一个真正的我认为的好作家。

W:除了写作,还有什么兴趣爱好?

S:喜欢看电影,基本每周看一次,最喜欢看科幻电影。睡不着的时候,我就在想如果我写一个科幻小说会怎么写,开头是这样子的,想着想着就睡着了,想到现在还在开头(笑)。

W:一天的时间是怎么安排的?

S:我的习惯是早上起来喝茶,看书,做笔记,上午主要是阅读,午饭后休息半个小时左右,下午写作,吃过晚饭后散步一小时,晚上的时间自由安排,见朋友、看电影或者听音乐什么的。

W:您如何看待“命运”这两个字?

S:我相信人是有命运的,但通过人自身的一种努力,某种意义上也能改变命运。

文 | 扬子晚报/紫牛新闻记者 王赟

摄影/摄像 | 赵雨晨 于房浩

视频剪辑 | 曾宏亮

面对面系列作品,未经许可,不得转载或摘编

营业执照公示信息

营业执照公示信息